Aomori Prefectual Hirosaki Daiichi Special Needs Education School

Aomori Prefectual Hirosaki Daiichi Special Needs Education School

第40回記念 障害者による書道・写真全国コンテストの携帯フォトの部で、中学部の福原凛子さんの作品が入選しました。12月15日(月)の中学部集会にて、校長先生から賞状の授与が行われました。おめでとうございます。

なお、以下のサイトから、受賞作品がご覧いただけます。

https://www.ww100006-hp.normanet.ne.jp/contest/photo/contest40-photo.html

12月12日(金)、中学部2学年の生徒が高等部を見学してきました。高等部校舎に初めて入る生徒が多く、少し緊張した表情も見られていましたが、高等部主任からの話を真剣に聞いたり、先輩達が作業学習に取り組む様子に興味をもち、近くに行って質問したりもしていました。見学後の質問タイムでは、「作業班はどうやって決めますか。」「学校にはどうやって通っていますか。」「高等部の時間割はどうなっていますか。」等、高等部主任に質問をし、高等部に関する知識を深めていました。中学部卒業後どんなことをするのかに見通しをもつことで、残りの中学部生活で何を身に付けたいか、高等部でどんなことを学びたいかを考える機会となりました。

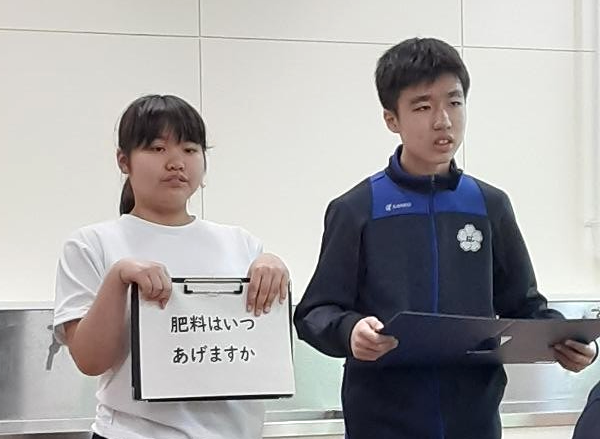

中学部2学年で行っている総合的な学習の時間、「花いっぱい運動」の一環として、12月11日、2回目の柏木農業高等学校との交流がありました。5月にリモート交流を行い、柏木農業高校の生徒に花選びや栽培の仕方をアドバイスしていただいたことを生かして、苗植えや水やり、手入れなどを行ったことの活動発表をしました。今回は直接交流で、全員で柏木農業高校に出向き、ポスターを掲示して、柏木農業高校の生徒を前に発表しました。また、柏木農業高校で卒業式に飾るための「アザレア」「プリムラ」の栽培も見学させていただき、大変有意義な時間となりました。

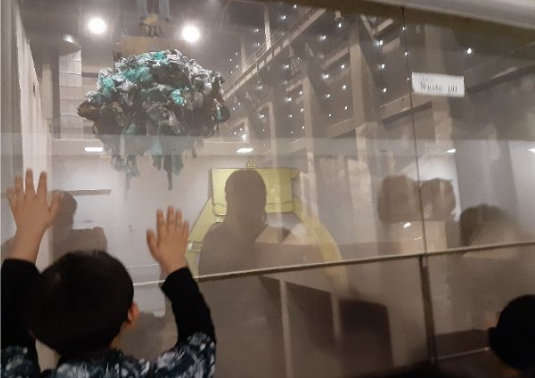

12月4日(木)青南商事ECOプラザ青森に見学に行きました。中学部Bグループの作業学習ではリサイクルに取り組んでおり、つぶしたアルミ缶やペットボトルを定期的に青南商事のトラックに積み込む活動をしています。今年度は7月に積み込みを行いましたが、その時に「青南商事に行ってみたい」と生徒から感想が出てきたことから、実際にリサイクル工場を見学することにしました。

当日は、工場の中で処理する様子に見入ったり、気になったところを撮影したり、質問したりすることができました。回収した資源がどのように処理され、再利用されていくのかを知ることができ、今後の作業学習においても、リサイクルへの関心や職業意識を高める貴重な学びの時間となりました。

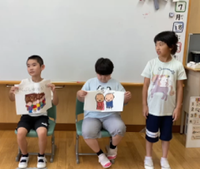

12月1日(月)に学部集会を行いました。主な内容は、「広報委員会の発表」、「ミュージッククラブの発表」、「低学年Aグループの発表」、「表彰」でした。

今回は、4年1組と5年2組が司会進行やあいさつを担当しました。

「広報委員会の発表」では、これまでの活動で作成したポスターを見せながら、おすすめの記事について紹介がありました。

「ミュージッククラブの発表」では、活動の中で実施した「太鼓の達人」が披露されました。クラブのメンバーが手本を示したあとは、全員で手や膝を太鼓の代わりにしてたたいて、楽しみました。

「低学年Aグループの発表」は、運動と音楽の2つでした。特に運動の発表では、見ている児童から、「上手!」「やりたい!」といった発言がでるほど素敵なパフォーマンスでした。

「表彰」は、高学年Bグループの児童が製作した作品について行いました。代表の児童が、校長先生から賞状や記念品を授与され、嬉しそうな様子でした。

次回の開催は、12月24日です。内容は、「生活委員会の発表」、「低学年Bグループの発表」、「教頭先生のお話」を予定しています。

11月10日(月)に小学部学部集会を体育館で行いました。主な内容は、「保健委員会のお話」、「スポーツクラブのお話」、「計画委員会のお話」でした。

今回の司会は、4年2組が務め、1年3組が「はじめのあいさつ」、1年2組が「おわりのあいさつ」を担当しました。

「保健委員会の発表」では、「11月の保健目標」と「給食クイズ」を発表しました。「給食が何時からつくられているか?」や「給食のメニューは誰が考えているか?」等のクイズをだして、みんなに聞いていました。

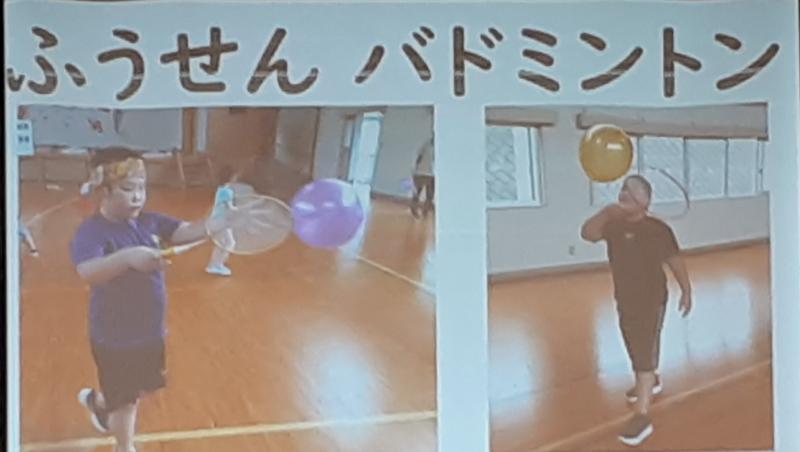

「スポーツクラブの発表」では、「ふうせんバドミントン」の様子を実演しました。一人でふうせんを繰り返し打ち上げたり、友達と向かい合わせになって打ち合ったりしました。

「計画委員会の発表」では、計画委員会のメンバーが、「じゃんけん列車」のやり方の手本を示し、みんなでじゃんけんをして、つながっていくゲームをしました。

次回の開催は12月です。内容は、「広報委員会のお話」、「ミュージッククラブのお話」、「Aグループ低学年の発表」を予定しています。

11月7日(金)に小学部鑑賞教室が行われました。今年度は「マスター・ブラス・クインテット」様による金管五重奏の生演奏を鑑賞しました。演奏しながら入場するJUST A CLOSER WALKで登場し、演奏者による団体の紹介、楽器紹介がありました。演奏曲は「ディズニーメドレー」の演奏から始まり、素敵な音色に子どもたちはくぎづけになっていました。児童はリクエストした曲等に手拍子をしたり、体を揺らしてリズムを感じたりしながら楽しんでいました。また、演奏に合わせて「勇気100%」や「校歌」等を一緒に歌いました。音を楽しんだり、音楽の心地良さを感じたりする良い機会となりました。

10月3日(金)に高等部校舎で第2回理事会を開催しました。

役員、各委員の方々17名が参加してくださいました。

今年度の行事、特P連の陳情、各委員会の進捗状況の報告、次年度の行事についての審議等が行われました。次年度の校内ボランティア活動と親子レクリエーションを実施することについての賛同を得ることができました。次年度も各行事のご協力をよろしくお願いいたします。

また、理事会後は高等部校舎の畑のボランティア活動が行われました。こちらは、保護者15名が参加してくださいました。広い畑の中の一角、ルバーブを植えている場所を中心に雑草を取っていただきました。暑い中、和気あいあいとした雰囲気で作業に励んでくださいました。高等部の先生方から、感謝の言葉をいただき

本校から出品していましたこどもたちの3作品が、審査員の方々から「とても優れた作品」として高く評価され、佳作に選ばれました。

一つ一つの表現に、こどもたちと先生方の思いや工夫が込められていて、とても素敵な作品です。みなさん、おめでとうございます。

【出品作品】

研究部門:小学部高学年Bグループ「においすっきりんご」

アート部門:中学部3年3組「ペットボトル風鈴」

アート部門:中学部畑・木工班「ひろぼくん」

作品は、小中校舎の校長室前に飾りますので、どうぞ御覧ください。

(小中校舎で飾った後は、高等部校舎に作品が出張いたします。)

9月26日(金)、弥生いこいの広場の職員の方々が来校し、作業学習で制作した「おやつカプセル」を贈呈しました。

例年、弥生いこいの広場に出かけて、おやつカプセルを贈呈し、実際におやつカプセルを購入して、動物さん達におやつをあげる活動を実施していましたが、今年は熊の出没により、閉園となってしまい、出向くことができなくなりました。

ただ、おやつカプセルを贈呈したいという願いから、弥生いこいの広場の職員に来校してもらい、無事に贈呈することができました。生徒からも一言挨拶を話し、弥生いこいの広場の職員の皆様からも挨拶を頂きました。

来年度もおやつカプセルの制作を続けて、弥生いこいの広場にて贈呈できるようにと願っております。

10月9日(木)、船沢小学校にて小学部5・6年生が船沢小学校の5・6年生と「なかよし交流会」を行いました。

今年度2回目となる交流では、巨大風船を使った風船バレーや風船送りなどのゲームをしました。船沢小学校の児童が積極的に声を掛けてくれたり、名前を呼んでくれたりするなどして、交流する様子が見られました。風船バレーでは、味方のフォローをお互いにし合う場面が多く見られ、楽しい交流となりました。

終わりの会終了後は、船沢小学校の児童からプレゼントとしてりんごを頂きました。一人一人、うれしそうに受け取り「ありがとう」「また会おうね」と話しているのが印象的でした。

船沢小学校のみなさん、ありがとうございました。

小学部では、10/6(月)に5回目となる学部集会が開催されました。

3回目・4回目の学部集会は、夏の猛暑の影響もあり、クーラーが効いた涼しい部屋に分散して、動画等での鑑賞を余儀なくされていました。ということで、久しぶりの体育館での開催になりました。

会の進行は1年生と2年生が行いましたが、とても落ち着いて台詞を読み上げたり、元気にタイミング良い挨拶などをしたりしてくれました。

内容については、以下の通りです。

①クラブ活動(ゲームクラブ)の発表・・・「ジェスチャーゲーム」を披露し、クラブの児童が問題を出し、クラブ以外の児童が回答する形で、会場が一体になるくらいの盛り上がりがありました。

②高学年グループの発表・・・器楽の演奏とダンス(青の煌めきダンス)を発表し、見ている児童・先生方を盛り上げました。

③図書委員会から・・・委員の児童のお気に入りの図書を発表しました。見ている・聞いている児童は関心をもって、静かに注目していました。

次回は、11/10(月)を予定しています。

9月14日(土)弘前土手町カルチュアロードに参加しました。毎年弘前ロータリークラブ様のご協力のもと、出店しています。

今年度も学校紹介パネルの展示、りんごの花炭アートの体験コーナーに地域の方々がたくさん来てくださり、約200個のりんごの炭がほぼ無くなり、大盛況でした。

本校からも中学部と高等部の生徒8名が運営に携わり、歩行者に合同作品展のチラシを配ったり、体験コーナーを手伝ったりしました。

弘前ロータリークラブ様をはじめ、運営のお手伝いをしてくださった弘前学院聖愛高等学校インターアクトクラブ、女子公式野球部の皆様、ご協力ありがとうございました。

9月5日(金)、高等部3・4・5組で施設見学に出かけました。天候にも恵まれ、バスの車窓から見える街並みやもうすぐ収穫を迎えるりんごの木々がとてもきれいでした。景色に目を奪われていると見学先である「多機能型事業所 エイブル」様に到着しました。事業所の日課についての説明を受けたり、実際に利用者の方々が取り組んでいる作業を体験させていただいたりしてきました。

その後、昼食場所である藤崎町の「四六時中」様に到着。みんなでカレーやヒレカツ丼など選んだメニューを完食し、注文したメニューの会計をするという生活経験にも取り組んできました。

来年も、集団のルールを守って行動するなど、生活経験の拡大を図ることや卒業後の生活を知る機会をとして「施設見学」を実施したいと思います。

中学部1学年では、総合的な学習の時間に「りんごを守ろう、大切にしよう」をテーマとし、りんごの栽培やりんご加工工場の見学、調べ学習等を通して、探究的な学習に取り組んできました。

9月4日(木)は、Farmなる実さんのりんご農園に行き、りんご農家の鳴海純さんに、りんご栽培についてインタビューをしました。

生徒たちは、「りんごを何種類作っていますか」「りんごに泥がつくとどうなりますか」「摘果した実はどうしていますか」等、考えた質問を自分の言葉で伝えることができました。鳴海さんから一つ一つの質問に丁寧に回答していただき、生徒たちは実際にりんごが栽培されている様子を目で見たり、言葉のやり取りを通してさらに体感しながら、りんごの種類や木の本数、りんご栽培の大変さ、摘果した実や剪定した枝は土に返して畑の栄養にしていること等、今まで知らなかったことを学ぶ貴重な機会となりました。

学校に戻ってから、教えていただいたことを整理したり、「びっくりした」「なるほど」「もっと知りたい」等、自分の気持ちと結び付けて表現したりし、りんご栽培について学びを深めることができました。(Farmなる実さんでの学習の様子が、Instagram「hirosaki_noufukugaku」で紹介されました。ぜひご覧ください。)

8月28日(木)、小学部A高グループのみんなで紙漉の里に行きました。

紙漉の里では、木の皮(こうぞ)を使って、紙すき体験をしました。

紙バックを使って紙すきをしたことはありますが、

木の皮を使っての紙すきは初めて。

水の中にあるパルプを触ると「牛乳パックと違う。」「ふわふわする。」などの声が聞かれました。

みんな、紙漉隊隊長の大場さんの説明をよく聞いて、木の枠をまっすぐ引き上げたり、

三角定規で木枠の角の紙を剥がしたりしていました。

紙漉隊のみなさんから「上手だね」と褒められました。

すいた紙を乾かす前に筆で模様を描き、模様入りの和紙作りにもチャレンジしました。

8月31日(日)、第33回青森県障がい者スポーツ大会に本校から10名の生徒が参加しました。陸上競技とフライングディスクに出場し、一人一人が力を存分に発揮しました。

上位に入賞し、メダルを獲得した生徒もいました。出場した生徒のみなさんお疲れさまでした。保護者の皆さま、応援ありがとうございました。

中学部3年生は、9月3日から5日までの2泊3日の日程で、宮城県へ修学旅行に行ってきました。

【一日目】弘前駅に集合し、出発式をして、いざ宮城県へ!バスで新青森駅まで行き、新幹線に乗り換えました。さすが中学部3年生、4クラスしっかり並んで移動し、スムーズに乗車しました。仙台駅からは、バスで松島へ。バスガイドさんから、東日本大震災の話を聞いたり、クイズを出してもらったりしながら移動しました。松島では、「牛たん炭焼 利休」で牛タン定食を味わい、散策をして遊覧船に乗船。塩釜港まで行きました。天気がよく、いろいろな島を見ることができました。

【二日目】天気が午後から雨予報の日でした。みんなが楽しみにしていた「八木山ベニーランド」と「八木山動物園」に行けるのか…緊張の朝でしたが、午前と午後の日程を変更し、雨が降る前にベニーランドと八木山動物園に行くことにしました。到着して少しすると小雨が降ってきましたが、雨具を着用し、乗り物や動物との触れ合いを堪能することができました。午後は、「仙台うみの杜水族館」へ行き、イルカやアシカのショーを観たり、お土産を買ったりしながら、ゆっくり楽しむことができました。

【三日目】「HOKUSHU仙台市科学館」へ行きました。身近にある不思議な現象や物質の性質、エネルギー、音や光などに関するテーマを学びました。実際に操作したり、触れたりできるものが多かったため、みんな興味津々、夢中で体験し、笑顔が多く見られました。その後は、仙台駅で昼食をとり、お土産を買ったり散策したりして、帰りの新幹線に乗りました。新幹線では、少し疲れが見られる生徒もいましたが、最後まで全員一緒に行動することができ、とても立派でした。

三日間も家を離れることが初めてで不安だった生徒もいたと思いますが、友達と一緒にいろいろな体験をしたこと、自分の持ち物の管理や身の回りの支度を自分でしたことなど、学習や生活につながる力が確実に身に付いた旅行だったのではないでしょうか。3年生のナイスチームワークで、卒業まで元気に、楽しんで駆け抜けてほしいと思います。保護者のみなさま、修学旅行に向けた荷物の準備や体調管理などのご協力、大変ありがとうございました。

9月8日(月)に小学部学部集会を行いました。今回も熱中症予防により、エアコンがある各教室及び特別教室で、学級・学年・グループ単位で実施しました。

主な内容は、「広報委員会のお話」、「アートクラブのお話」、「計画委員会のお話」でした。

今回の司会は、5年1組が務め、2年6組が「はじめのあいさつ」、4年5組が「おわりのあいさつ」を担当しました。

「広報委員会の発表」では、修学旅行と宿泊学習での活動内容をまとめて校内に掲示するまでを発表しました。

「アートクラブの発表」では、4月から制作した作品の紹介や制作の様子を発表しました。

「計画委員会の発表」では、計画委員会のメンバーが、みんなでダンスをするダンスの見本を発表しました。

本校中学部では、8/27(水)に鑑賞教室を行いました。はじめにストレッチを取り入れた準備運動で体をほぐし、その後、音楽に合わせて楽しくダンスを体験しました。講師には、青森県洋舞連盟から2名の先生をお招きし、ご指導いただきました。生徒たちは体を動かしながら表現する楽しさを味わうことができました。

7月24日(木)、有限会社工藤ポンプの方にご協力いただき、各校舎の救助袋の設置方法の確認と救助袋を使った避難体験を行いました。普段、廊下に設置されている箱の中から実際に救助袋を引き出し、実際に2階から1階に降りてみました。滑り降りる際の注意点等も確認でき、非常時における児童生徒の安全な避難誘導について理解を深めることができました。

7月29日(火)、救急法研修会を行いました。講師として、日本赤十字社青森県支店から3名お越しいただき、主に心肺蘇生法とAED(自動体外式除細動器)の適切な使用方法について実践形式で教えていただきました。いつ何が起きるか分かりません。学校はもちろん校外でも必要となる知識として、何度体験してもためになる研修会でした。この研修を機に校内のAEDの設置場所を再確認することができました。

7月31日(木)、防災安全研修会が行われました。講師として弘前大学理工学研究科地球環境防災学科の方にお越しいただき、「岩木山噴火警戒レベルと本校の防災安全について」をテーマに、火山活動の基本的な特徴から日本および世界の噴火事例、岩木山の地層や地形に基づく火山活動の考察まで、幅広くお話しいただきました。岩木山噴火の可能性は現段階では低いとのことですが、岩木山麓にある学校(小・中学部校舎)としての心構えにつながる研修会となりました。

7月26日(土)に弘前第一養護学校高等部校舎においてPTA親子レクリエーションが行われました。今回は金魚ねぷたの制作です。あらかじめカットされたパーツを組み立て、紙を貼り付けるだけで作ることができるクラフトキットでの制作でした。

パーツの組み立てに苦戦したり、細かい箇所に頑張ってのり付けしたりなどの作業が行われ、小学部は親子で協力して、中学部や高等部ではできるだけ一人でなど、各親子で制作の様子は様々でした。完成すると、みなさん笑顔で金魚ねぷたを見せてくれました。

7月11日(金)本校を会場に、小学部5、6年生と船沢小学校5、6年生との1回目の交流学習が行われました。体育館で「始まりの会」を行い、その後「ティーボール」「フライングディスク」「カローリング」「大型ジェンガ」「簡単ボッチャ」の5つのグループに分かれ、自己紹介とゲームを行いました。

ゲームでは、お互いの好プレーに拍手をしたりハイタッチをしたりして盛り上がりました。また、応援したいときは優しい言葉を掛け合う様子も見られました。

ゲーム終了後は、体育館に全員集合しました。「終わりの会」では、各校2名ずつ代表で感想発表をしました。

次回の交流は、船沢小学校を会場に10月9日(木)に行う予定です。

6月27日(木)から、星と森のロマントピアへ1泊2日の宿泊学習に行ってきました。初めての宿泊を伴う行事でしたが、ドキドキワクワク充実した時間を過ごすことができました。

1日目は、電車に乗って弘前駅へ。、ガタンゴトン振動を感じながらマナーを守って乗ることができました。ガストで昼食を済ませ店を出ると、外はどしゃ降りの雨!こんなこともあろうかと、それぞれが準備してきた雨がっぱや傘を使用し、みんなで乗り越えることができました。ロマントピアへ到着し、自然散策の予定が悪天候のため中止に。でも、急な予定変更にも臨機応変に対応していました。入浴や夕食を済ませ、就寝時間までそれぞれの部屋で有意義な時間を過ごしました。

2日目は、弘前文化センターへ。芝に寝転びながら鑑賞したプラネタリウムは、思い出として強く残ることでしょう。

事前学習では、宿泊学習に対して不安な児童もいましたが、事後学習では活動の写真を見て盛り上がりながら振り返っていて、大きく成長したな~と感じました。これからも様々な活動にチャレンジしていきましょう!

7月23日(水)に小学部集会を行いました。

いつもは、体育館で小学部全児童が集まって活動を行っていますが、エアコンが無く気温も高いため、今回は各教室及び特別教室で、学級・学年・グループ単位で実施しました。

主な内容は、「校長先生のお話」、「高学年Aグループの発表」、「生活委員会の発表」でした。

今回は、3年1組が司会を務め、3年3組が「はじめのあいさつ」、2年4組が「おわりのあいさつ」を担当しました。

「校長先生のお話」では、4月から今日までを振り返ったり、夏休みの日程について確認したりしました。

「高学年Aグループの発表」では、体育の授業で行っている横転や前転、音楽の授業で行っているキーボードの演奏やダンスが披露されました。中でも、「はいよろこんで」の曲に合わせて踊るダンスは、発表を見ている児童も踊り出してしまうほど魅力的でした。

「生活委員会の発表」は、夏休みの過ごし方についてのクイズでした。簡単な○×クイズになっていて、どの児童も楽しんで参加しているようでした。正解が発表されると、喜ぶ児童、残念な表情を浮かべる児童と反応が様々でした。

次回の開催は9月です。内容は、「広報委員会の発表」、「アートクラブの発表」、「計画委員会の出し物」を予定しています。

今年度、中学部3学年は、総合的な学習の時間に郷土の伝統文化である「ねぷた」を取り上げ、三つの地域(「弘前」「黒石」「平川」)のねぷたについてグループに分かれて調べたり、ねぷたの染料を使って絵を描いたりして、ねぷたが長い歴史の中で続いてきた意味やねぷたの素晴らしさを感じながら学習を進めてきました。

調べた内容は、模造紙1枚分のポスターに、そして、運行ルートはマップにしました。また、りんごや桜の未利用資源であるせん定枝等を原料にした「美枝紙」に、ねぷたの染料で色を付けた絵を貼り合わせて、手持ちねぷたも制作しました。

それらを持参して、7月17日(木)に、交流校である船沢中学校で、発表して来ました。

船沢中学校の生徒さんからは、「知らないことが分かって良かった。」「(平川ねぷたに)行ってみたいと思った。」などの感想をもらいました。最後に、船沢中学校の校長先生からは、「黒石、平川、弘前のねぷたをよく見てきました。今日の発表は、三つの地域の特徴が捉えられていて、とてもよくまとまっていますね。」とお褒めの言葉をいただきました。

6月25日(水)、高等部3学年12名は、総合的な探究の時間で駒越町会の花壇植栽を行いました。町会の花壇の管理をして下さっている三上正彦様にもお越し頂き、生徒に植栽指導をして頂きました。花壇には、弘前市民会館の喫茶室baton様より、提供して頂いているコーヒーグラウンズ(ドリップ後のコーヒー豆)を再利用して作成したコーヒー堆肥を散布しました。生徒は学習の目的でもあるSDGsの観点から、捨てるものだったコーヒーを堆肥として再利用し、きれいな花を咲かせるため、丁寧に植栽活動を行いました。植栽活動を通して学校と地域との交流を深めることができました。

小学部6年生は、7月3日から4日までの1泊2日の日程で岩手県に修学旅行に行ってきました。

一日目、弘前駅に集合し、奥羽本線普通列車で新青森駅へ。新幹線「はやぶさ」に乗り換えて盛岡駅まで行きました。新幹線に乗るのは初めて、という児童が多く、みんなワクワク、ドキドキです。新青森駅では格好いい「はやぶさ」の先頭車両を見に行ったり、盛岡駅では「はやぶさ」の最後尾に「こまち」が連結する様子を見に行ったり、事前に勉強したことを、真剣な表情で確認していました。

盛岡駅からは借り上げバスで移動。わんこそば、冷麺、じゃじゃ麺という「盛岡三大麺」などを堪能して「いわて子どもの森」へ。〝おしごとトレイン〟や〝おもちゃ湯〟、〝スヌーズレンのへや〟など、いろいろなアトラクションで、からだをたくさん動かして遊びました。なかでも〝冒険の塔のっぴい〟では、何回も登って、すべり降りるスリルを味わっていました。

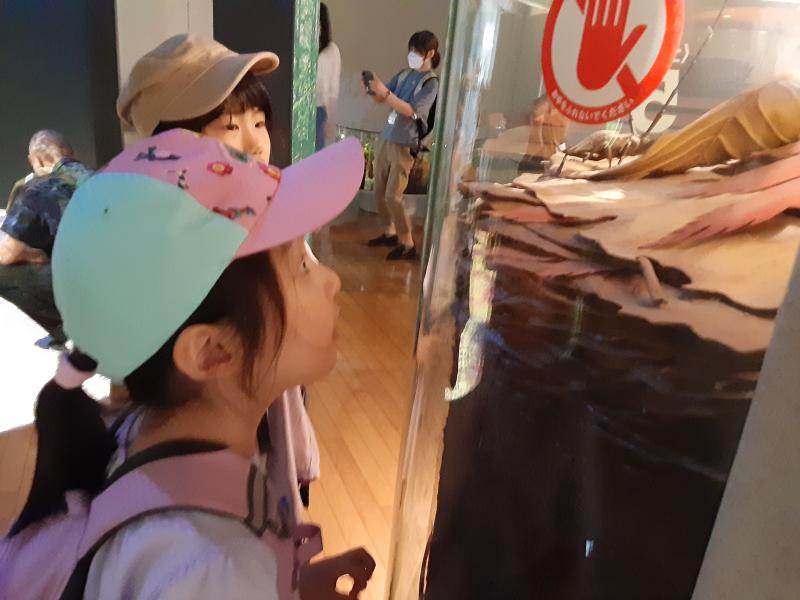

二日目は、午前中「盛岡市動物公園ZOOMO」を見学しました。特にサイやライオン、ゾウやシマウマ、キリンなどがいるサバンナエリアでは、実物の大きさに驚愕!!すぐにおうちに戻ってしまうゾウに大きな声で呼びかけるなど、目を輝かせて観察していました。

午後は、小岩井農場へ行きました。みんなで美味しいカレーなどを食べ、クラフト体験へ。一人1個自分でデザインして木製のキーホルダーを作りました。その後、おうちの人にお土産を買ったり、とても美味しいソフトクリームを食べたり。園内を巡るモーモー号に乗った人もいました。

今年も盛岡のバスガイド・かずちゃんが、盛岡駅から弘前駅帰着まで同行し、見学先など岩手の良いところを青森の良いところと併せてたくさん教えてくれました。おかげで目的地での見学や体験などが一層深まったように思います。2日間暑さに負けずみんな元気いっぱい活動し、事前に調べた以上に感動した充実した修学旅行でした。

6月26日(木)、中学部1学年ではアーティストGOMAさんをお招きし、美術の授業を行いました。

GOMAさんからの、「上手じゃなくてもいいんだよ、楽しく描いてね。」というアドバイスを聞き、生徒たちは同じグループの友達と一緒に、大きな和紙にペンで絵を描き進めました。にこにこマークや動物、車、アニメのキャラクター、木、数字や漢字、ダイナミックな線等、みんなの大好きなものが和紙いっぱいに表現されました。

ペン描きの後、GOMAさんが溶かした蝋で、点や線の模様を付けてくれました。最後に、みんなで絵の具の入った霧吹きスプレーを使って紙に吹きかけ、着色して仕上げました。

GOMAさんから絵の描き方、表現方法を教えていただく貴重な機会となりました。これからも、表現する楽しさを感じながら、様々な制作活動に取り組んでいきたいと思います。

6月24日(火)、小学部Aグループ2、3年生(児童11名)は、弘前市立図書館へ行きました。大きな図書館でたくさんの本の中から好きな本を選んで読みました。その後、ダイソーイオンタウン樋ノ口店で買い物をしました。おもちゃや文房具など好きなものを買いました。お金を出しておつりとレシートをもらい、財布に入れるまでを一人で頑張りました。

お昼は、ガスト弘前樋ノ口店でハンバーグやピザ、オムライスなど好きなものを注文して食べました。美味しいご飯に笑顔があふれていました。楽しい一日を過ごしました。

6月23日(月)に体育館で学部集会を開催しました。

主な内容は、「新しい先生の紹介」、保健委員会の発表で「歯のお話」、図書委員会の発表で「本の借り方・本の返し方のお話」です。

今回は、6年2組が司会を務め、3年2組が「はじめのいさつ」、2年3組が「おわりのあいさつ」を担当しました。学級での練習や発表の仕方を工夫することで、本番では、堂々と司会進行やあいさつをすることができました。

「新しい先生の紹介」では、18名の名前と顔写真、「好きなもの」についてスライドで紹介しました。顔写真や好きなものがスクリーンに映るたびに、会場内のあちこちから児童の歓声が上がっていました。

次の保健委員会の発表では、6月の保健目標「歯を大切にしよう」をふまえたクイズや養護教諭から「歯みがきマスター」を目指すための「歯みがきのポイント」などについてお話を聞きました。

最後に、図書委員会の発表では、「本の借り方・本の返し方」についての発表を聞いたり、4年生の図書委員が実演した動画を観たりしました。よい本がたくさんあるそうなので、ぜひ、図書室を利用したいなと思いました。

次回の開催は、7月です。内容は、「校長先生のお話」、「生活委員会の発表」、「高学年グループの発表」を予定しています。

6月19日(木)小学部1年生18名は、スクールバスに乗って弥生いこいの広場に行きました。当日は30度近い暑さでしたが、好天の中たくさんの動物を見学できました。動物広場では、それぞれ興味を持った動物の前で足を止め柵の中の様子をじっくり観察したり、時々ベンチに座って水分補給をしたりしながら各自のペースで園内を周回しました。

お昼は、駐車場の上のハイランドハウスの大広間を貸し切り、お家から持ってきたお弁当を食べました。毎日食べ慣れたはずの味なのに、特に美味しそうに食べている児童がたくさんいました。ずっと忘れられない楽しい思い出になったのではないかと思います。

6月17日小学部2、3年生(児童23名)は校外学習でした。最初に白神山地ビジターセンターへ行きました。白神山地ビジターセンターでは、白神山地に住んでいるたくさんの生き物を見たり、ブナの一生を学んだり、2面シアターで白神の四季を感じたりすることができました。望遠鏡や虫眼鏡をのぞいたり、葉っぱの写し絵をしたりする体験もできました。とても楽しかったです。

次にダイソーイオンタウン弘前樋ノ口店へ行って買い物をしました。好きなお菓子やおもちゃを選んで買いました。財布からお金を出したり、買った物を袋にしまったりして、上手に買い物ができました。昼食は、ココス弘前茜店で、ハンバーグやスパゲッティ、ラーメンなど、それぞれ好きなものを食べました。とても充実した一日になりました。

中学部1学年では、総合的な学習の時間の中で、りんごの学習に取り組んでいます。6月5日(木)にりんごジュースの工場「JAアオレン」さんにお邪魔して、りんごジュースがどのようにして作られているのかを見学をしてきました。また、SDGsに関する取り組みとして、りんごの搾りかすの再利用についても学習してきました。生徒達もお話を聞いたり、写真を撮ったりして、学校に帰ってきてからもいただいた資料を使いながらたくさん振り返りの学習をしました。

5月13日(火)に第1回PTA理事会が行われました。場所は小・中校舎で行われ、たくさんの理事の方々に参加していただきました。各委員会の活動内容や日程、行事等について話し合われました。

理事会終了後は、保護者の皆さんによるボランティア活動が行われました。小・中校舎のグラウンドの草取りや石拾い等、整備していただきました。体育の授業や小学部の運動会、中学部の特スポの練習で使用するグラウンドがとてもきれいになりました。積極的に動いてくださったボランティア参加者の皆様、ありがとうございました。

5月13日(火)の校外学習では、弘前ファミリーボウルでボウリングを体験しました。何度か経験し慣れた様子で行う児童もいれば、ボウリング場の大きな音にびっくりしたり、重いボウリング玉が持てないなど見られる児童もいましたが、終盤には笑顔も見られ、全員が最後までゲームをすることができました。昼食は寿司割烹味新で自分の好きなメニュー頼み、おいしく食べている様子が見られました。

中学部では、総合的な学習の時間の中で、SDGsに関する学習活動に取り組んでいます。2学年は、「花いっぱい運動~地域をきれいにしよう~」のテーマのもと、学習がスタートしました。

5月15日(木)、柏木農業高校の生徒とリモート交流学習を行い、「花を育てる」ために必要なことについて質問をし、教えてもらいました。「苗を植えるときのポイントは?」「水やりの仕方は?」等の質問に丁寧に答えていただき、生徒達は一生懸命メモをしていました。

5月28日(水)、学校周辺、さわらび療育福祉センター、弥生いこいの広場の3つのグループに分かれ、花の苗を植える活動を行いました。自分たちが考えた花壇のデザイン、花の並べ方で、高校生にアドバイスいただいた「根を崩さないように」を守りながら、丁寧に植えることができました。

弘前市交通安全協会から3名の講師をお招きし、中学部を対象に交通安全教室を実施しました。横断歩道の正しいわたり方や自転車の安全な乗り降りでは「横断歩道はどこを見てわたるの?」「自転車に乗るとき気をつけることは?」など実際に体験しながらみんなで確認しました。また、2つ光ったボタンを2つ同時に押す反射ゲームも大盛り上がりでした。生徒たちは真剣な表情で話を聞き、楽しみながら学ぶことができました。

船沢中学校との第1回目の交流会が、5月9日(金)に本校で行われました。

中学部の生徒全員と船沢中学校の1、2年生が、「簡単ボッチャ」「カローリング」「ダンス(ヤングマン)」の内容で交流し、最初の自己紹介ではお互いに緊張していた生徒たちでしたが、時間が経つにつれて、「どうぞ」と言ってボールを渡したり、一緒にダンスを楽しんだりしている姿があちらこちらで見られました。最後は、花道を作って船中生を見送りましたが、「ありがとうございました。」と言葉を交わし合ったり、笑顔で手を振り「ありがとう。」「また会おうね。」を伝えたりする様子が見られました。

☆本校中学部生徒の「船沢中学校のみなさんへのメッセージ」を一部紹介します。

〇船沢中学校のみなさんが、やさしくゆうどうしてくれて、いろんなゲームをしてうれしかったです。

〇きてくれてありがとうございました。

〇いっしょにゲームをしたり、ダンスをしたりして楽しかったです。船沢中学校のみんながやさしかったです。またいっしょに交流がしたいです。

〇ゲーム色々やっておもしろかったです。次の交流でみんなの作品が見たいです。

2回目の交流会は、9月に船沢中学校で行われます。今からとても楽しみです。

5月15日(木)、弘前警察署の警察官を講師に招いて、交通安全教室を実施しました。警察官のお話を聞いてから、低学年と高学年に分かれて、小中校舎体育館や学校周辺で歩行練習をしました。信号は青になったら渡ること、横断歩道や交差点では止まって、右、左を見て、最後に右を見て確認してから渡ることを学びました。また、警察官の方からスーパー等お店の駐車場での事故が多くなっていることを聞き、駐車場では走ったり遊んだりしないこと、お家の方と一緒に行動することの大切さを再確認し、交通安全への意識を高める機会となりました。警察官の方々ありがとうございました。

5月8日(木)に、Aグループ4、5年生が校外学習で弘前地区環境整備センターを見学しました。普段出しているゴミがどのような過程を経て、どのように処理・再利用されているのかを勉強しました。

ゴミだと思っていたものが同じ製品として生まれ変わったり、全く違う新しい製品に生まれ変わったりすることを知り、大切な資源であることを学びました。ペットボトルが衣服に生まれ変わるのは驚きです!

昼食は、ココス弘前茜町店へ。それぞれが事前に決めていたメニューを食べ、「美味しかった」「また食べにきたい」など話している児童もいました。

ゴミを資源にするためには、適切に分別することが大切です。より一層心がけて過ごしていきましょう!

4月28日(月)、連休前最後の出校日に学部集会を開催しました。

主な内容は、「新入生・転入生の紹介」「連休の過ごし方」「学部主任のお話」です。

小学部では、年間を通して、全学級が何らかの係や役割を担当しながら集会を運営していきます。

今回は、6年1組が司会を務め、丁寧な言葉と聞きやすい声で進行してくれました。また、4年3組が「はじめのあいさつ」、2年5組が「おわりのあいさつ」を担当し、恥ずかしがりながらも挨拶の号令をかけてくれました。

「新入生・転入生の紹介」では、それぞれの児童が緊張しながらも、1年生は元気よくフレッシュに、転入生の6年生は落ち着いた雰囲気で自己紹介をしていました。

次回の開催は6月で、「委員会の発表」の内容を予定しています。

4月9日(金) 小中学部校舎で、小学部・中学部の入学式が行われました。今年度は小学部18名、中学部21名の児童生徒が入学。3名のご来賓をはじめ、新入生のご家族、先輩となる小学部6年生、中学部3年生が見守る中、堂々と入場し、大きな声で呼名に応じるなど、本校での新たな学校生活をスタートさせました。

お友達をたくさんつくって、毎日元気に勉強しましょう!

ご入学、おめでとうございます!!

令和7年4月9日(水)に令和7年度高等部入学式を挙行いたしました。

保護者、在校生のほか、ご来賓の鈴木 PTA会長、弥生学園 島口園長、弘前地区手をつなぐ育成会 大髙会長に見守られながら、晴れて18名の新入生の入学が許可されました。

高等部生活3年間で、自立と社会参加を目指し、様々な力を身に付けてほしいと思います。新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます!

3月14日(金)、学校運営協議会委員や元本校職員の方々にもご参加いただき、小中学部校舎で小中学部卒業式が行われました。今年度は、小学部16名、中学部14名の児童生徒が巣立ちました。小学部児童は同じ校舎ではありますが中学部へ、中学部生徒は岩木地区にある高等部へと進むことになります。新しい環境での、さらなる活躍を期待しています。

ご卒業、おめでとうございます!!

3月17日(月)に今年度最後の小学部集会がありました。係の児童のはじめ、おわりのあいさつ、

司会があり、校長先生のお話、作品展の表彰、校歌の練習、玉入れゲームなどがありました。

2月26日(水)に小学部おわかれ会がありました。

在校生で力を合わせて装飾を作り、華やかにした体育館に卒業生の皆さんがいきいきした表情で体育館に入場しました。

小学部低学年が「OLA!」のダンスを披露し、高学年からはプレゼントを贈りました。

最後に卒業生一人一人から一言ずつお話がありました。

中学部でも頑張ってくださいね。

令和7年3月7日(金) コロナ禍を経て、校舎移転6年目にして初めて、学校運営協議会委員や元本校職員の方々にもご参加いただき、令和6年度高等部卒業式を挙行しました。

保護者、在校生のほか、青森県教育委員会委員 中野 博之 様をはじめとする多数のご来賓の方々に見守られながら、13名の卒業生が本校を巣立ちました。

弘前第一養護学校の誇りと新たな夢や希望を胸に、社会人という次のステージで活躍してほしいと思います。

卒業生の皆さん、ご卒業おめでとうございます!

~卒業生入場~

★詳細につきましては、こちら↓のページをご覧ください。

2月28日(金)に、中学部の卒業生を送る会が行われました。

1、2年生は当日に向けて、会場の装飾や3年生に贈る記念品などを作成したり、司会や記念品紹介の係になった生徒は練習をしたりして準備を進めてきました。

当日の会では、卒業生のコーナーや記念品贈呈があり、記念品を渡す生徒、受け取る生徒のどちらにも笑顔が見られました。また今年は歌の他にもダンスがあり、中学部一同大いに盛り上がりました。

最初から最後まで、3年生へのこれまでの感謝とこれからを応援する気持ちがこもったあたたかい会になりました。

中学部の総合的な学習の時間では、各学年の学習テーマとSDGsの項目を掛け合わせて、学習を行ってきました。その取組発表会が、1月27日(月)に行われました。

各学年の学習テーマと取り上げたSDGsの項目は以下の通りです。

・1年生:「私たちのまち 弘前No.1 りんごをもっと○○」(りんごの学習)

SDGs項目:「12 つくる責任 つかう責任」

・2年生:「花いっぱい運動」

SDGs項目:「11 住み続けられるまちづくりを」「15 陸の豊かさを守ろう」

・3年生:「地域の文化に触れよう」

SDGs項目:「11 住み続けられるまちづくりを」

※取組の内容については、「SDGs通信」を御覧ください。(※HP→「学校情報」→「SDGs通信」)

年間を通して学習してきた生徒たちの感想を紹介します。

【1年生:「りんごの学習」】

・おいしいりんごを作るためには、虫、花、木を大切にしようと思います。

・みんなにおいしいりんごをいっぱい食べてもらって健康になってほしいです。

・りんごの花が咲いて、収穫するまでの過程を経験し、とても大変な作業であることが分かりました。これからもりんごの栽培を続けていくためには、私も手伝っていきたいと思いました。

【2年生:「花いっぱい運動」】

・きれいな花が咲いたり、大きくなったりするためには、水をあげたり、草を取ったりとお世話をすることが大切だと思いました。きれいに咲いた花を見て幸せな気持ちになりました。住みよい街を作るために花を植えて美しい地域にすることで、みんなが気持ちよく生活できると思いました。

【3年生:「地域の文化に触れよう」】

・お山参詣や組子細工以外にも、調べたり、体験したりしてほしいです。大切な物を残したり、続けたりするために、できることを考えてほしいです。

今年度を振り返り、各学年の取組を知ったことで、次年度に向けて気持ちを高めている生徒もいました。今後もSDGsを授業だけでなく、普段の生活でも「~を大切にしよう」「もったいないをなくそう」という気持ちをもちながら、学びを深めていきたいと思います。