Aomori Prefectual Hirosaki Daiichi Special Needs Education School

Aomori Prefectual Hirosaki Daiichi Special Needs Education School

1月24(土)~25(日)、イオンタウン弘前樋の口で行われた本校と弘前第二養護学校との合同作品展が終了しました。期間中、悪天候にもかかわらず、多くの皆様に足を運んでいただき、誠にありがとうございました。

作品展示をはじめ、作業製品販売会、ボッチャ体験会なども大変にぎわい、無事に2日間を終えることができました。これも日頃から温かく見守ってくださっている皆様のおかげであると存じております。

会場では、たくさんのお褒めの言葉や励ましのお声をいただき、児童生徒・職員一同、大きな励みとなりました。これからも新たな取り組みに挑戦しながら、よりよい活動を続けていきたいと思っております。今後とも本校の教育活動へのご理解とご協力をお願いいたします。

最後になりましたが、今回の開催にあたりご協賛いただきました弘前ロータリークラブ様、そして会場をご提供くださったイオンタウン弘前樋の口様に、心より感謝申し上げます。

1月26日(月)に学部集会を体育館で行いました。主な内容は、「3年生の発表」、「5年生の発表」、「計画委員会の発表」でした。今回は、2年2組、4年4組が司会進行やあいさつを担当しました。

「3年生の発表」では、昨年11月の学習発表会で披露したダンス「ジャングルぐるぐる」を披露しました。「ぐるぐる」という歌詞にあわせて腕を回したり、ペアになった友達と両手をつないで回ったりしました。3年生が笑顔でとても楽しそうに踊っていたため、会場内も盛り上がり、気温により、ひんやりと寒かった会場がほんのりと温かくなりました。 「5年生の発表」では、リコーダーとハンドベルによる器楽合奏「きれいなソラシ」と、日本の女性アイドルグループCANDY TUNE(キャンディーチューン)の「倍倍FIGHT!(ばいばいファイト)」に合わせてダンスを披露しました。軽快で楽しい踊りに盛り上がり、体育館も暑くなりました。 「計画委員会の発表」では、高学年と低学年入れ替え方式で、紅白にわかれて「玉入れ」をしました。制限時間内、一所懸命に玉入れをすることができました。体がポカポカと温まったようで、笑顔でまあるいほほがピンク色に染まっていました。

次回の開催は、2月9日(月)です。今年度、最終回となります。内容は、「計画委員会の発表」などを予定しています。

本校と弘前第二養護学校との合同作品展を下記のとおり開催いたします。是非御来場いただき、本校の教育活動について御理解いただければ幸いです。

なお、御来場にあたっては、暴風雪や積雪による交通の乱れ、路面凍結による転倒等に十分お気を付けください。

<期日> 令和8年1月24日(土)~25日(日)

<場所> イオンタウン弘前樋の口(弘前市樋の口2-9-6)

<内容> 全児童生徒の作品展示及び中学部・高等部生徒の作業製品の展示・販売

作品展示 1月24日(土) 9:00~17:00

1月25日(日) 9:00~16:00

作業製品販売学習 1月24日(土)10:00~11:30

同 14:00~15:30

1月25日(日)10:00~11:30

ボッチャ体験コーナー 1月25日(日)13:00~14:00

記念品贈呈式 1月25日(日)12:00~12:30

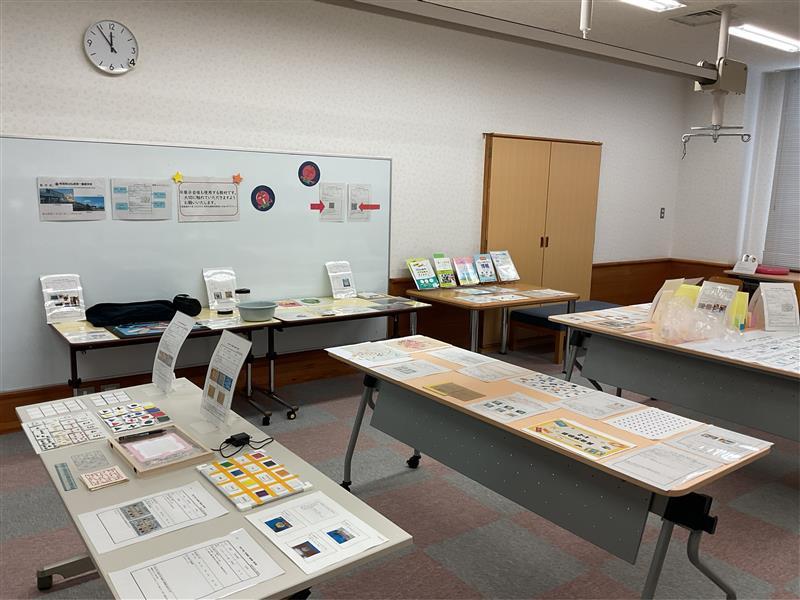

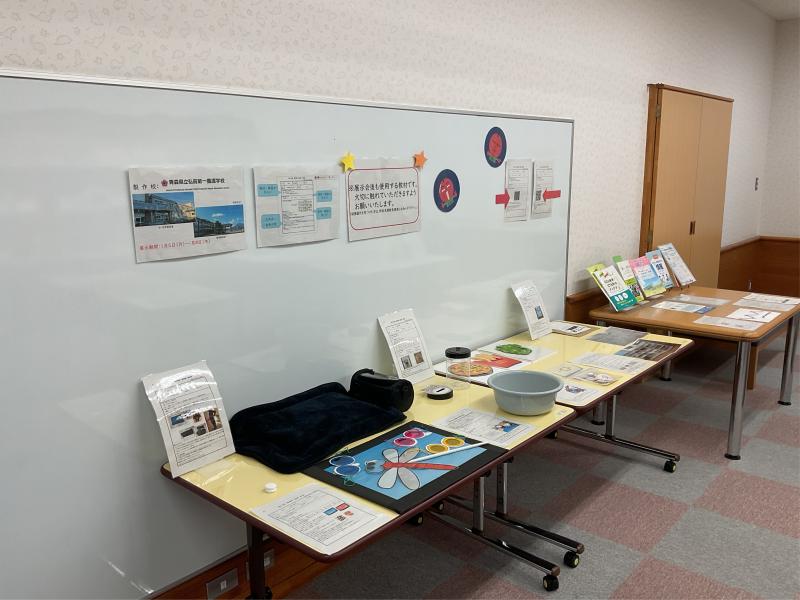

12月の教育実践発表会と同日に開催された教材教具展示会での作品が、1月8日まで、青森県総合学校教育センター 特別支援教育課の展示室で紹介されていました。

展示をご覧になった先生方からは、

「現場に戻ったらぜひ作ってみたい!」「こどもたちの実態や課題にあった教材が作られていますね。」という声をいただいています。

また、教育実践発表会に参加された他校の先生方からは、

「実態に応じた工夫やアイディアが参考になり、これからの指導のヒントになった」という感想をたくさんいただきました。

青森県総合学校教育センターのホームページ(特別支援教育課サイト)に、出品した作品の展示票が紹介されていますので、どうぞご覧ください。

本校では、「学びをつなげ、深め、生かす児童生徒の育成~SDGsの視点を取り入れた授業づくりを通して~」をテーマに校内研究を3年間行ってきましたが、今年度はまとめの年として、教育実践発表会を開催しました。

当日は、本校職員に加え、県内の特別支援学校の先生方16名にもご参加いただき、2時間という限られた時間ではありましたが、充実した発表会となりました。なお、オンデマンド配信を希望された10名の方には、これから視聴していただく予定です。

前半では、本校の研究概要および各学部における実践のまとめを発表し、「主体的・対話的で深い学び」と「SDGsの視点」を取り入れた授業づくりを3年間継続してきた成果と課題を共有しました。

後半はシンポジウムを開催し、弘前大学の平井太郎先生、植草学園大学の髙瀬次郎先生をお迎えしました。本校の教育実践における課題に関する質問を軸に、約1時間にわたりご助言をいただき、今後の授業づくりや校内研究の方向性について、示唆に富むお話をいただきました。

今回の教育実践発表会は、これまでの研究を振り返るとともに、学校内外の先生方と学びを共有し、今後の教育実践につなげていく貴重な機会となりました。今後も本校では、こども主体の授業づくりを目指し、研究と実践を積み重ねていきます。

第40回記念 障害者による書道・写真全国コンテストの携帯フォトの部で、中学部の福原凛子さんの作品が入選しました。12月15日(月)の中学部集会にて、校長先生から賞状の授与が行われました。おめでとうございます。

なお、以下のサイトから、受賞作品がご覧いただけます。

https://www.ww100006-hp.normanet.ne.jp/contest/photo/contest40-photo.html

12月12日(金)、中学部2学年の生徒が高等部を見学してきました。高等部校舎に初めて入る生徒が多く、少し緊張した表情も見られていましたが、高等部主任からの話を真剣に聞いたり、先輩達が作業学習に取り組む様子に興味をもち、近くに行って質問したりもしていました。見学後の質問タイムでは、「作業班はどうやって決めますか。」「学校にはどうやって通っていますか。」「高等部の時間割はどうなっていますか。」等、高等部主任に質問をし、高等部に関する知識を深めていました。中学部卒業後どんなことをするのかに見通しをもつことで、残りの中学部生活で何を身に付けたいか、高等部でどんなことを学びたいかを考える機会となりました。

中学部2学年で行っている総合的な学習の時間、「花いっぱい運動」の一環として、12月11日、2回目の柏木農業高等学校との交流がありました。5月にリモート交流を行い、柏木農業高校の生徒に花選びや栽培の仕方をアドバイスしていただいたことを生かして、苗植えや水やり、手入れなどを行ったことの活動発表をしました。今回は直接交流で、全員で柏木農業高校に出向き、ポスターを掲示して、柏木農業高校の生徒を前に発表しました。また、柏木農業高校で卒業式に飾るための「アザレア」「プリムラ」の栽培も見学させていただき、大変有意義な時間となりました。

12月4日(木)青南商事ECOプラザ青森に見学に行きました。中学部Bグループの作業学習ではリサイクルに取り組んでおり、つぶしたアルミ缶やペットボトルを定期的に青南商事のトラックに積み込む活動をしています。今年度は7月に積み込みを行いましたが、その時に「青南商事に行ってみたい」と生徒から感想が出てきたことから、実際にリサイクル工場を見学することにしました。

当日は、工場の中で処理する様子に見入ったり、気になったところを撮影したり、質問したりすることができました。回収した資源がどのように処理され、再利用されていくのかを知ることができ、今後の作業学習においても、リサイクルへの関心や職業意識を高める貴重な学びの時間となりました。

12月1日(月)に学部集会を行いました。主な内容は、「広報委員会の発表」、「ミュージッククラブの発表」、「低学年Aグループの発表」、「表彰」でした。

今回は、4年1組と5年2組が司会進行やあいさつを担当しました。

「広報委員会の発表」では、これまでの活動で作成したポスターを見せながら、おすすめの記事について紹介がありました。

「ミュージッククラブの発表」では、活動の中で実施した「太鼓の達人」が披露されました。クラブのメンバーが手本を示したあとは、全員で手や膝を太鼓の代わりにしてたたいて、楽しみました。

「低学年Aグループの発表」は、運動と音楽の2つでした。特に運動の発表では、見ている児童から、「上手!」「やりたい!」といった発言がでるほど素敵なパフォーマンスでした。

「表彰」は、高学年Bグループの児童が製作した作品について行いました。代表の児童が、校長先生から賞状や記念品を授与され、嬉しそうな様子でした。

次回の開催は、12月24日です。内容は、「生活委員会の発表」、「低学年Bグループの発表」、「教頭先生のお話」を予定しています。

11月10日(月)に小学部学部集会を体育館で行いました。主な内容は、「保健委員会のお話」、「スポーツクラブのお話」、「計画委員会のお話」でした。

今回の司会は、4年2組が務め、1年3組が「はじめのあいさつ」、1年2組が「おわりのあいさつ」を担当しました。

「保健委員会の発表」では、「11月の保健目標」と「給食クイズ」を発表しました。「給食が何時からつくられているか?」や「給食のメニューは誰が考えているか?」等のクイズをだして、みんなに聞いていました。

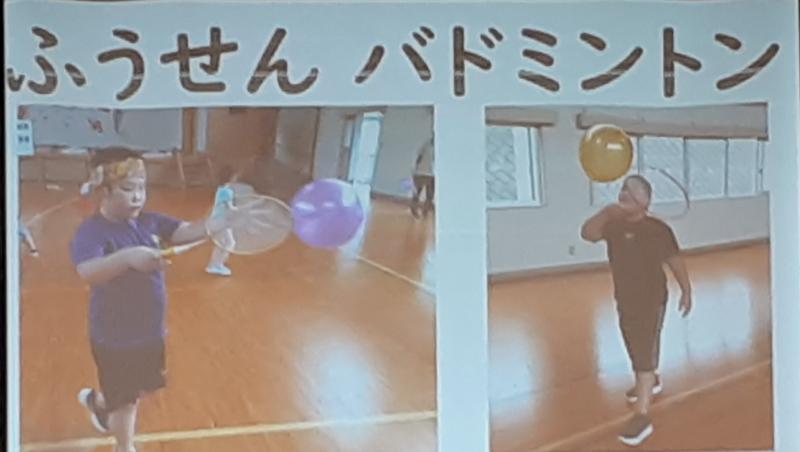

「スポーツクラブの発表」では、「ふうせんバドミントン」の様子を実演しました。一人でふうせんを繰り返し打ち上げたり、友達と向かい合わせになって打ち合ったりしました。

「計画委員会の発表」では、計画委員会のメンバーが、「じゃんけん列車」のやり方の手本を示し、みんなでじゃんけんをして、つながっていくゲームをしました。

次回の開催は12月です。内容は、「広報委員会のお話」、「ミュージッククラブのお話」、「Aグループ低学年の発表」を予定しています。

11月7日(金)に小学部鑑賞教室が行われました。今年度は「マスター・ブラス・クインテット」様による金管五重奏の生演奏を鑑賞しました。演奏しながら入場するJUST A CLOSER WALKで登場し、演奏者による団体の紹介、楽器紹介がありました。演奏曲は「ディズニーメドレー」の演奏から始まり、素敵な音色に子どもたちはくぎづけになっていました。児童はリクエストした曲等に手拍子をしたり、体を揺らしてリズムを感じたりしながら楽しんでいました。また、演奏に合わせて「勇気100%」や「校歌」等を一緒に歌いました。音を楽しんだり、音楽の心地良さを感じたりする良い機会となりました。

10月3日(金)に高等部校舎で第2回理事会を開催しました。

役員、各委員の方々17名が参加してくださいました。

今年度の行事、特P連の陳情、各委員会の進捗状況の報告、次年度の行事についての審議等が行われました。次年度の校内ボランティア活動と親子レクリエーションを実施することについての賛同を得ることができました。次年度も各行事のご協力をよろしくお願いいたします。

また、理事会後は高等部校舎の畑のボランティア活動が行われました。こちらは、保護者15名が参加してくださいました。広い畑の中の一角、ルバーブを植えている場所を中心に雑草を取っていただきました。暑い中、和気あいあいとした雰囲気で作業に励んでくださいました。高等部の先生方から、感謝の言葉をいただき

本校から出品していましたこどもたちの3作品が、審査員の方々から「とても優れた作品」として高く評価され、佳作に選ばれました。

一つ一つの表現に、こどもたちと先生方の思いや工夫が込められていて、とても素敵な作品です。みなさん、おめでとうございます。

【出品作品】

研究部門:小学部高学年Bグループ「においすっきりんご」

アート部門:中学部3年3組「ペットボトル風鈴」

アート部門:中学部畑・木工班「ひろぼくん」

作品は、小中校舎の校長室前に飾りますので、どうぞ御覧ください。

(小中校舎で飾った後は、高等部校舎に作品が出張いたします。)

9月26日(金)、弥生いこいの広場の職員の方々が来校し、作業学習で制作した「おやつカプセル」を贈呈しました。

例年、弥生いこいの広場に出かけて、おやつカプセルを贈呈し、実際におやつカプセルを購入して、動物さん達におやつをあげる活動を実施していましたが、今年は熊の出没により、閉園となってしまい、出向くことができなくなりました。

ただ、おやつカプセルを贈呈したいという願いから、弥生いこいの広場の職員に来校してもらい、無事に贈呈することができました。生徒からも一言挨拶を話し、弥生いこいの広場の職員の皆様からも挨拶を頂きました。

来年度もおやつカプセルの制作を続けて、弥生いこいの広場にて贈呈できるようにと願っております。

10月9日(木)、船沢小学校にて小学部5・6年生が船沢小学校の5・6年生と「なかよし交流会」を行いました。

今年度2回目となる交流では、巨大風船を使った風船バレーや風船送りなどのゲームをしました。船沢小学校の児童が積極的に声を掛けてくれたり、名前を呼んでくれたりするなどして、交流する様子が見られました。風船バレーでは、味方のフォローをお互いにし合う場面が多く見られ、楽しい交流となりました。

終わりの会終了後は、船沢小学校の児童からプレゼントとしてりんごを頂きました。一人一人、うれしそうに受け取り「ありがとう」「また会おうね」と話しているのが印象的でした。

船沢小学校のみなさん、ありがとうございました。

小学部では、10/6(月)に5回目となる学部集会が開催されました。

3回目・4回目の学部集会は、夏の猛暑の影響もあり、クーラーが効いた涼しい部屋に分散して、動画等での鑑賞を余儀なくされていました。ということで、久しぶりの体育館での開催になりました。

会の進行は1年生と2年生が行いましたが、とても落ち着いて台詞を読み上げたり、元気にタイミング良い挨拶などをしたりしてくれました。

内容については、以下の通りです。

①クラブ活動(ゲームクラブ)の発表・・・「ジェスチャーゲーム」を披露し、クラブの児童が問題を出し、クラブ以外の児童が回答する形で、会場が一体になるくらいの盛り上がりがありました。

②高学年グループの発表・・・器楽の演奏とダンス(青の煌めきダンス)を発表し、見ている児童・先生方を盛り上げました。

③図書委員会から・・・委員の児童のお気に入りの図書を発表しました。見ている・聞いている児童は関心をもって、静かに注目していました。

次回は、11/10(月)を予定しています。

9月14日(土)弘前土手町カルチュアロードに参加しました。毎年弘前ロータリークラブ様のご協力のもと、出店しています。

今年度も学校紹介パネルの展示、りんごの花炭アートの体験コーナーに地域の方々がたくさん来てくださり、約200個のりんごの炭がほぼ無くなり、大盛況でした。

本校からも中学部と高等部の生徒8名が運営に携わり、歩行者に合同作品展のチラシを配ったり、体験コーナーを手伝ったりしました。

弘前ロータリークラブ様をはじめ、運営のお手伝いをしてくださった弘前学院聖愛高等学校インターアクトクラブ、女子公式野球部の皆様、ご協力ありがとうございました。

9月5日(金)、高等部3・4・5組で施設見学に出かけました。天候にも恵まれ、バスの車窓から見える街並みやもうすぐ収穫を迎えるりんごの木々がとてもきれいでした。景色に目を奪われていると見学先である「多機能型事業所 エイブル」様に到着しました。事業所の日課についての説明を受けたり、実際に利用者の方々が取り組んでいる作業を体験させていただいたりしてきました。

その後、昼食場所である藤崎町の「四六時中」様に到着。みんなでカレーやヒレカツ丼など選んだメニューを完食し、注文したメニューの会計をするという生活経験にも取り組んできました。

来年も、集団のルールを守って行動するなど、生活経験の拡大を図ることや卒業後の生活を知る機会をとして「施設見学」を実施したいと思います。

中学部1学年では、総合的な学習の時間に「りんごを守ろう、大切にしよう」をテーマとし、りんごの栽培やりんご加工工場の見学、調べ学習等を通して、探究的な学習に取り組んできました。

9月4日(木)は、Farmなる実さんのりんご農園に行き、りんご農家の鳴海純さんに、りんご栽培についてインタビューをしました。

生徒たちは、「りんごを何種類作っていますか」「りんごに泥がつくとどうなりますか」「摘果した実はどうしていますか」等、考えた質問を自分の言葉で伝えることができました。鳴海さんから一つ一つの質問に丁寧に回答していただき、生徒たちは実際にりんごが栽培されている様子を目で見たり、言葉のやり取りを通してさらに体感しながら、りんごの種類や木の本数、りんご栽培の大変さ、摘果した実や剪定した枝は土に返して畑の栄養にしていること等、今まで知らなかったことを学ぶ貴重な機会となりました。

学校に戻ってから、教えていただいたことを整理したり、「びっくりした」「なるほど」「もっと知りたい」等、自分の気持ちと結び付けて表現したりし、りんご栽培について学びを深めることができました。(Farmなる実さんでの学習の様子が、Instagram「hirosaki_noufukugaku」で紹介されました。ぜひご覧ください。)